コンテンツ制作において「ネタ切れ」は誰もが一度は直面する悩みです。SNS、メルマガ、ブログと日々発信を続ける広報担当者にとって、常に新しい視点や話題を生み出すことは容易ではありません。

しかし実際には、ネタは身近なところに潜んでおり、見方や切り口を変えるだけでアイディアは尽きることがありません。なぜなら、自分が体験したこと、知ってることからしかアイディアが出ないからです。

本記事では、PRエージェンシーの視点から、ネタ切れの意味や原因、解消法、そしてプロが実践するネタ発見のコツまで体系的に解説します。

コンテンツ制作のネタ切れを解消する方法

ネタ切れは、決してアイディアが無い状態ではなく「身近な情報をネタとして認識できていない状態」にすぎません。

日々の業務や顧客対応、業界のトピックの中にネタは必ず存在します。

重要なのは、情報の捉え方や発想法を工夫し、効果的に活用することです。ここでは具体的なネタ発見の手法を8つ紹介します。

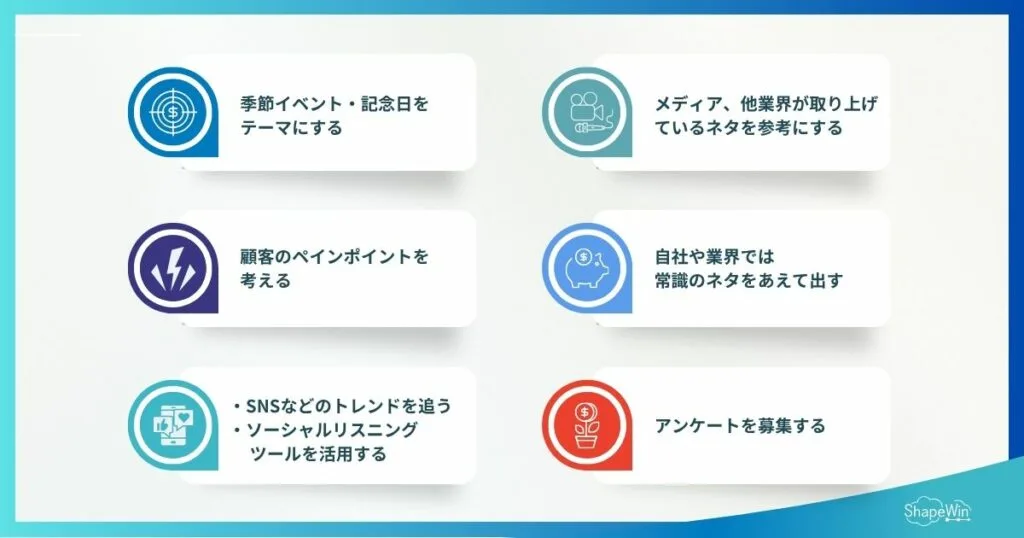

①季節イベント・記念日をテーマにする

年間の販促カレンダーを参考にすることで、コンテンツ制作を安定させることができます。

たとえば「母の日」「防災の日」「世界環境デー」など、社会的に認知されているイベントは多くの人が関心を寄せるため、発信のタイミングとして有効です。

特に広報では、記念日を自社の事業やサービスと結びつけることで共感を得やすくなります。

販促カレンダーを活用するのはSP代理店やマーケティング業界の常套手段ですが、広報担当者にとっても大いに参考になります。

日付や記念日をフックにすれば、読者にとってタイムリーな情報として受け取られやすく、結果的にエンゲージメントの向上にもつながります。

イベントを活用してPRを行う際に必須なのが「広報計画」です。広報計画の立て方はこちらの記事で詳しく解説しています。

【無料テンプレ】広報計画とは?作り方・フォーマットも解説

②メディアが取り上げているネタを参考にする

報道や業界メディアの動きを追いかけることは、効果的なネタ発見につながります。

特に、「1年前の同じ時期に報道されたニュース」は古い情報とみなされてしまいがちですが、実は重要なネタになります。季節や社会的背景に合わせて繰り返し注目されるテーマは多く、そこに自社の取り組みや事例を関連づければ、時流に合ったコンテンツになります。

また、ニッチな業界メディアをチェックすることも重要です。大手メディアに載る前の芽となる話題が見つかるケースも多く、先取りした発信は差別化につながります。

③顧客のペインポイントを考える

顧客が抱える課題や不満は、コンテンツの最良の材料です。

SNSのコメント欄や顧客アンケート、営業担当からのフィードバックには、リアルな悩みが詰まっています。

こうした声を取り上げて解決策を提示する記事は、検索ニーズに直結しやすく、SEO効果も期待できます。

④自社や業界では常識のネタをあえて出す

広報やPRの現場では「そんなの常識だろう」と思うテーマほど、外部からは新鮮に映ります。業界経験者にとって当たり前のことでも、一般の読者にとっては価値ある知識です。むしろ専門性の高さを伝えるチャンスにもなります。

たとえば、日常的に行っている業務プロセスや、よくある顧客からの質問への回答を記事化するだけでも、情報の信頼性を高める有効な手段になります。企業同士でタイアップすることで、ブランド同士の価値を掛け合わせることで、新しい市場や顧客層にリーチすることもできたりします。

⑤SNSなどのトレンドを追う

SNSや検索エンジンのトレンドは、リアルタイムの関心事を把握する上で欠かせません。急上昇ワードや話題のハッシュタグを定期的に確認するだけでも、新しい切り口が得られます。

ただし注意すべきは、単なる話題追随で終わらせないことです。自社の専門分野やメッセージと結びつけてこそ、トレンド活用は広報戦略に意味を持ちます。

⑥アンケートを募集する

自社メディアやSNSでアンケートを実施し、読者や顧客の意見を直接集めるのも有効です。

アンケート結果を記事化することで、一次情報としての独自性が生まれ、報道関係者の目にも留まりやすくなります。さらに、顧客の参加意識を高め、エンゲージメント強化にもつながります。

調査規模が小さくても問題ありません。小規模でもリアルな声を反映したデータは、多くの人にとって参考になるのです。

アンケートや調査の内容は、その後も様々なPR手段として活用できます。その方法はこちらをご参照ください。

調査PRとは?効果的な手順と注意点を解説

⑦SNS・ソーシャルリスニングツールを活用する

SNSの投稿を分析できるツールは、生活者がどんな課題や関心を抱えているかを把握するのに役立ちます。

たとえば「特定のキーワードに関する投稿数の推移」や「ポジティブ・ネガティブの感情分析」を通じて、ネタの方向性を見極められます。

ソーシャルリスニングは単なる流行の把握にとどまらず、長期的なブランド戦略や顧客理解にもつながる重要なプロセスです。

ソーシャルリスニングとは?マーケティング・PRに活かす最新手法

⑧他の業界が取り上げているネタを参考にする

異業種の取り組みは、ユニークな発想のヒントになります。

たとえば飲食業界のプロモーション手法をIT業界の広報に応用するなど、異なる文脈から学ぶことで新しいコンテンツが生まれます。

クロスオーバーの発想は意外性を演出でき、読者の関心を引きつける効果も高いのです。

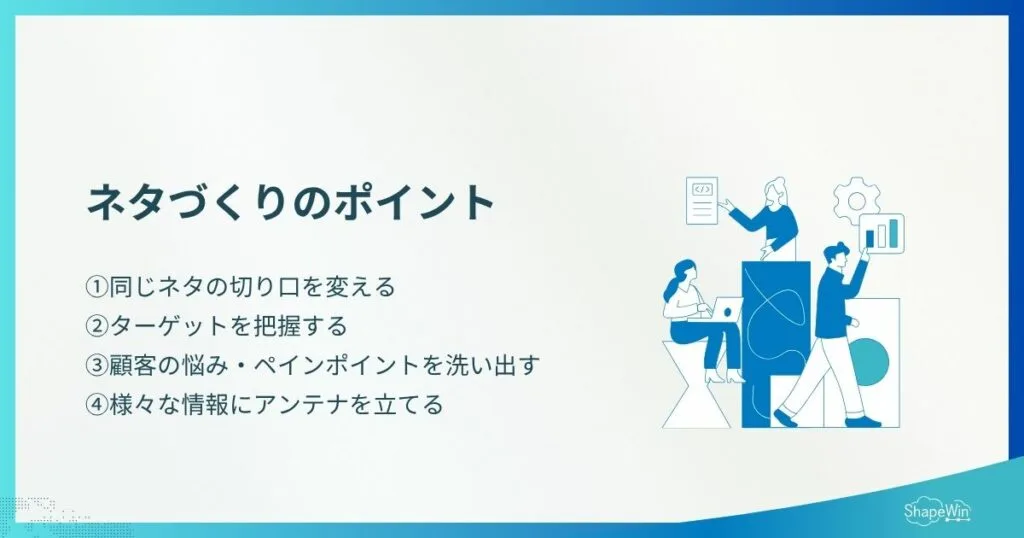

ネタづくりのポイント

ネタ切れを防ぐには、発想を広げるテクニックや視点の切り替えが不可欠です。

ここではPRのプロが実践するネタづくりの方法を紹介します。

同じネタの切り口を変える

同じテーマでも視点を変えれば全く異なるコンテンツになります。過去に取り上げたテーマでも、最新データや別の事例を交えるだけで新しい記事として成立します。いわゆる「焼き直し」も戦略的に行えば有効なのです。

「製品紹介」から「ユーザー活用事例」へ、「サービスの特徴」から「導入効果」へと切り口を変えることで、情報の鮮度を保てます。

ターゲットを把握する

誰に向けたコンテンツなのかを明確にすることは、ネタづくりの出発点です。顧客層によって興味や悩みは異なり、同じテーマでも強調すべきポイントが変わります。

ターゲット像を具体的に描き、ペルソナを設定することで、より効果的にメッセージを届けられます。

ターゲット・ペルソナの設定方法は、こちらの記事をご参照ください。

広報PRにおける「ペルソナ」とは?設定のポイントや成功例を解説

顧客の悩み・ペインポイントを洗い出す

顧客視点に立って課題を整理すると、自然にネタが見えてきます。

FAQの内容やクレーム対応、サポート窓口で寄せられる声を分析することで、読者の「知りたい」に直結するテーマが生まれます。

これはSEO対策としても有効で、実際に検索されやすいキーワードにつながるケースが多いのです。

様々な情報にアンテナを立てる

ネタ切れは情報不足から起こるのではなく、「情報をネタとして捉えられていない状態」です。日常的に業界ニュースや顧客の声に触れることで、ネタの種を常にストックできます。

社内の他部署と意見交換をするだけでも、新たな視点が得られることがあります。意識的に情報感度を高める姿勢が、継続的な発信を支えるのです。

ネタ切れ防止に役立つツール6選

アイディアを探す際は、便利なツールを活用することで効率が大幅に向上します。以下は広報担当者が実践的に利用できる代表的なツールです。

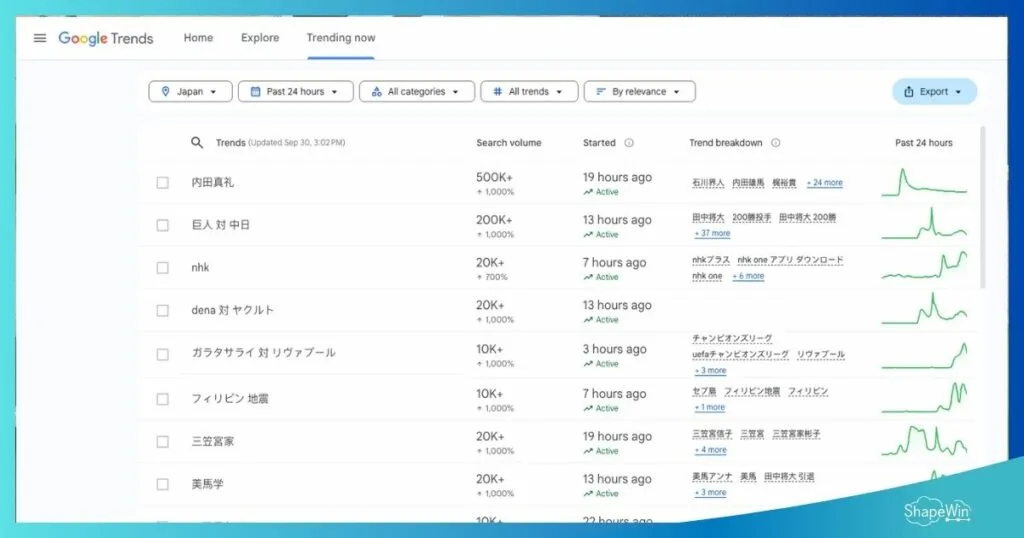

①Googleトレンド

検索動向を可視化するGoogleトレンドは、ユーザーの関心が高まっているテーマを把握するのに有効です。関連ワードの変化を追うことで、今後伸びそうな話題を先取りできます。

また「過去1年の傾向」を確認することで、季節性のあるテーマを見極めることも可能です。

②ラッコキーワード

関連キーワードを自動で抽出してくれるラッコキーワードは、SEOを意識した記事作りに欠かせません。「ネタ切れ」というテーマに対しても、多数の派生ワードを見つけることができます。

検索ユーザーがどのような疑問を抱いているかを把握できるため、読者ニーズに直結するコンテンツ作りに役立ちます。

③X(旧Twitter)トレンド欄

X(旧Twitter)のトレンド欄は、生活者がリアルタイムで注目しているテーマを把握できる即時性の高い情報源です。特に短期間で大きな反響を生む話題を取り入れることで、記事の拡散力を高められます。

ただし、トレンドを利用する際は一過性の話題に偏らないよう注意が必要です。

④ソーシャルリスニングツール

SNS分析専用のツールを活用すれば、定性的な声を定量的に整理できます。

ポジティブ・ネガティブの傾向を把握したり、特定のブランドに対する生活者の印象を数値化できる点は広報にとって大きなメリットです。

戦略的にネタを仕込むためには、こうした分析を基盤にすることが不可欠です。

⑤他企業のメールマガジン

競合や異業種企業のメールマガジンを購読することで、どのような情報が定期的に発信されているかを把握できます。

新たなコンテンツフォーマットやテーマを参考にしつつ、自社らしい発信へと応用するヒントになります。

⑥生成AIと壁打ち

チャットGPTなどの生成AIを活用すれば、アイディアの壁打ち相手として強力なサポートを得られます。複数のAIに同じテーマを投げかけ、それぞれの視点を比較することで発想の幅が広がります。

特に「アイディア出しの初期段階」で活用すると効果的で、思考の停滞を防ぎ、短時間で多数の切り口を得られます。

PRのプロが教えるネタ出しのコツ

ネタ発見をより実践的に進めるには、経験に裏打ちされたノウハウが欠かせません。

シェイプウィンでは、日々寄せられる多様な広報相談の中で課題に向き合い、そのプロセスで培った具体的な工夫をノウハウとして蓄積しています。

ここでは、そうした現場発の知見を整理し、4つのポイントとして紹介します。

①アイディアを拡散してから収縮する

ネタづくりの基本は「まずは量を出すこと」です。

ブレインストーミングの場では、最初から「実現可能か」「費用は?」など制約を考えてしまうと、発想が広がりません。あえて制約を外し、とにかく自由にアイディアを出すことが拡散法の第一歩です。

その後で「実行可能性」「効果」「コスト」などを基準に絞り込む収束法に切り替えると、質の高いアイディアが残ります。

たとえば「どこでもドア」を考えるように、非現実的な発想から出発することも有効です。制約があるからこそ「実現するとしたらどうするか?」という思考が生まれ、実務に応用できる具体的な企画につながります。

拡散法のポイント

・否定をせず、とにかく数を出す

・関連が薄いアイディアでも歓迎する

・他人の意見に乗っかることでさらに広がる

収束法のポイント

・KPIや目的に照らして優先度を整理する

・実行リソース(人・時間・予算)を基準に判断する

・顧客目線で「価値があるか」を評価する

この2段階の思考を分けるだけで、ネタ切れに陥らず、現実的で成果につながるアイディアが残せます。

②まずは量にこだわる

良い企画は偶然の産物ではなく「数を打った中から生まれるもの」です。

マーケティング業界では「千三つ(せんみつ)」という言葉があり、千のアイディアのうち当たるのは三つ程度と言われています。つまり、数を出すこと自体が成功の前提条件なのです。

トップマーケターやヒット商品のプロデューサーは、常に何百、何千というアイディアを頭の中で回し、その中からごく一部を形にしています。3割当たれば十分という感覚で、数を積み上げる姿勢が重要です。

量をこなすことは一見非効率に思えますが、続けることで質が自然と磨かれていきます。

③見る視点を変える

発想の幅を広げるには、自分の立場を変えて物事を捉えることが欠かせません。視点を切り替えるだけで、同じテーマからまったく違うネタが見えてきます。

たとえば以下のような切り替え方があります。

・顧客視点:「初めて利用する人はどこでつまずくか?」

・第三者視点:「このブランドを知らない人にはどう映るか?」

・社内視点:「現場担当者の声として伝えられることは?」

・競合視点:「ライバル企業が同じテーマを扱うなら、どう表現するか?」

また、社外のパートナーや顧客と意見交換をすることで、自分だけでは思いつかない視点に触れることができます。こうした「立場を演じる思考法」を習慣化することで、マンネリ化を防ぎ、ユニークなネタづくりが可能になります。

④思考法を身につける

アイディア発想を仕組み化するために、定番の思考ツールを活用するのも効果的です。

・オズボーンのチェックリスト

「転用できないか」「組み合わせられないか」「逆にできないか」など9つの視点で発想を広げる方法。既存の情報に新しい角度を加えるのに役立ちます。

・マンダラート

3×3のマスに関連アイディアを書き込むフレームワーク。中心テーマから派生させ、さらに広げることで、多角的にネタを掘り下げられます。

・メッシー図法

思いついたアイディアをつなげながら展開していく発想法。頭の中の関連性を可視化することで、新しい組み合わせが見つかります。

こうした思考法を繰り返し実践することで「ネタが降ってくるのを待つ」のではなく「自ら生み出す」姿勢が定着します。

まとめ:視点を変えればネタは尽きない

ネタ切れの本質は「情報がない」のではなく「情報を活用できていない」ことにあります。

思考の制約を外し、拡散法と収束法を使い分ける、顧客のペインポイントを探る、異業種の取り組みを参考にするなど、工夫を凝らせば必ず新しい切り口は見えてきます。

また、発想法やツールを活用すれば、効率的にアイディアを形にすることも可能です。

しかし、ここで忘れてはいけないのは「ネタを出すこと自体がゴールではない」という点です。

単発のアイディアに終わらせず、自社のPR戦略やブランドの方向性にどう接続するかが重要になります。忙しい中でネタ集めと戦略設計を両立するのは容易ではなく、視点が固定化してしまうリスクもあります。

だからこそ、外部のプロフェッショナルと伴走する体制が欠かせません。

シェイプウィンは、PRの視点を基盤にしつつ、SEOやSNSを組み合わせた持続的な広報活動をサポートしています。限られたリソースの中でも成果を最大化したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。