「ブランディングが重要」と言われても、どのタイミングで何に取り組むべきか迷っていませんか。

ブランドは単なるロゴやデザインではなく、市場でのポジショニングそのものを意味します。

ポジショニングが曖昧な段階で色やロゴに時間をかけても成果は見えにくく、逆に成長が鈍化した時に見直しを怠ると競合に埋もれてしまいます。

本記事では、ブランディングの基本的な意味や方法、ブランディング会社を使う際の注意点、さらには成功と失敗の事例を交えながら、最適な実施タイミングを整理します。

ブランディングにおいて「今何をやるべきか」を判断する視点が得られるはずです。

ブランディングとは?

ブランディングは、商品や企業を「どう見せたいか」と「市場でどのようなポジションに位置づけたいか」を意図的に設計する活動です。

ブランドの規律やレギュレーションを定めることで、すべてのマーケティング活動に一貫性を与えます。

つまり、ブランディングが変わるとマーケティングの4P(製品:Product、価格:Price、流通:Place、プロモーション:Promotion)もすべて変わるのです。

「ブランド」の意味

ブランドという言葉は「高級品」を指す場合もありますが、語源は家畜に焼印を押して識別したことにあり、本来は「他と区別するしるし」という意味です。

現代では消費者が安心感や期待感を持ち、購入判断を下す重要な要素となっています。

ブランド名やロゴは単なる記号ではなく「約束や信頼の象徴」であり、広報担当者が発信する言葉やビジュアルもその体験の一部です。ブランディングとは、誰に何を伝え、どう差別化するかを定める活動と理解すべきでしょう。

ブランディングが重要な理由

情報が氾濫する現代において、消費者が商品を選ぶ基準は「機能や価格」だけではありません。ブランドを持つことで「選ばれる理由」をつくり、価格競争から脱却できます。

さらにブランドガイドラインを整備すれば、社内外で判断基準が統一され、コミュニケーションコストが大幅に下がります。特に複数部署で広報を行う大企業では、ブランドの一貫性が信頼構築に直結しますので、広報が取り組むブランディング戦略は非常に重要です。

つまり、ブランディングは差別化と効率化を同時に実現する戦略基盤なのです。

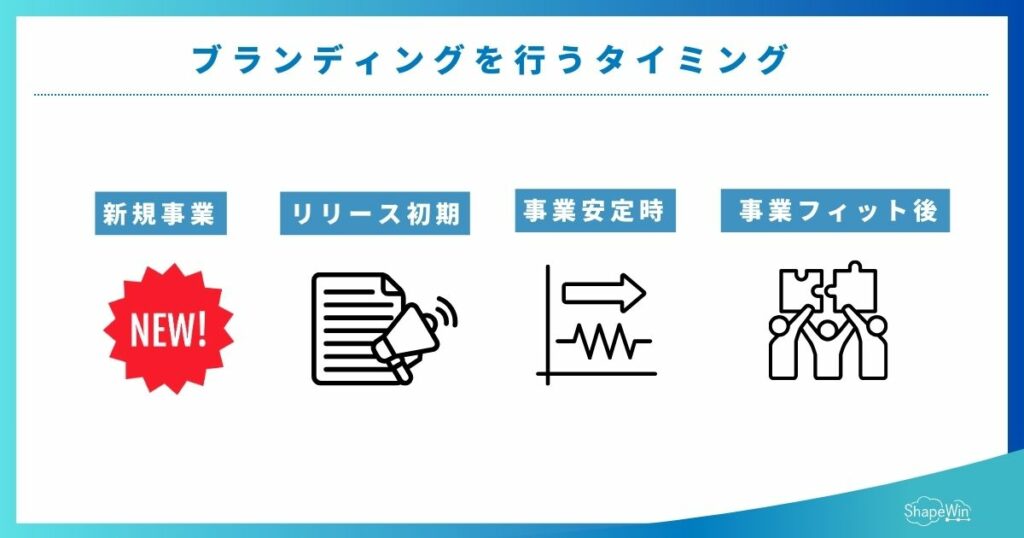

ブランディングを行うタイミング

「今、ブランディングが必要なのか?」という疑問は多くの担当者が抱える悩みです。

事業のステージに応じて、ブランディングの必要性をみていきましょう。

新規事業におけるプロダクト設計段階

新規事業において、最初からブランドアイデンティティやビジュアルに過剰なリソースを割くのは非効率です。顧客に受け入れられる製品やサービス(プロダクトマーケットフィット)を優先し、その後にブランドを固めるべきです。

なぜなら、プロダクトの強みが定まっていない段階でブランディングをしても、後から大幅な修正が必要になるリスクが高いためです。

事業のリリース初期

立ち上げ初期はブランドカラーやロゴにこだわるよりも、顧客体験やサービス品質の改善に集中するのが効果的です。ビジュアル面は後から整備しても十分間に合います。

むしろ事業の進化に合わせてロゴを刷新する「リブランディング」こそが自然な流れであり、多くの企業が成長段階で実践しています。

事業が安定したタイミング

事業が安定し、売上の伸びが鈍化するフェーズはブランディングを見直す絶好の機会です。

市場における立ち位置を再確認し、競合との差別化を強化することで新たな成長を期待できるでしょう。特に既存顧客のリテンション強化や新市場開拓を狙う際、ブランディング戦略は大きな推進力になります。

製品のマーケティングフィット後

製品が市場に受け入れられた後は、ブランドを磨き直し、次の成長に備えるリブランディングが欠かせません。

新規顧客にとって「認知されやすく、信頼されやすい」姿にアップデートすることが、持続的な競争力につながります。

ブランディングを形成する要素

ブランドは「目に見える部分」と「見えにくい概念的な部分」の両方で構成され、これらを体系的に管理することが成功の鍵となります。

ここでは、ブランディングの要素を整理していきます。

抽象的ブランドメディア

ブランドの世界観や価値基準を示すのが「抽象的ブランドメディア」です。

抽象的ブランドメディアの策定においては、ブランドガイドラインを策定し、「やらないこと」を明確にするのがポイントです。

たとえば「安売りはしない」「この層にはサービスを提供しない」といったルールを定めることで、一貫した判断が可能になります。

具体例としては以下のような要素があります。

| 要素 | 役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| ブランド名 | ブランドそのものの代名詞 | シェイプウィン |

| ミッション | 存在意義や社会的役割を表明 | チャレンジする人が尊敬される社会を創る |

| キーメッセージ | 一貫した伝達内容 | あなたのファンになります |

| キャッチコピー | 消費者の記憶に残る表現 | PR・SNS・SEOを駆使する戦略的PR会社 |

| キービジュアル | ブランド世界観を体現する象徴 | ロゴ |

可視的ブランドメディア

一方で、広告・パッケージ・建物・キャラクターなどの目に見える要素も重要です。

消費者はこれらからブランドを直感的に理解します。

たとえばスターバックスの店舗デザインやユニフォームは、「居心地の良さ」「一貫した体験」を伝えています。

ブランディングは、ビジュアルの整合性が消費者体験に直結することを理解して設計する必要があります。

ブランディングの分類

ブランディングには目的別に複数の種類があります。担当者は自社の課題に応じて適切に選択することが求められます。

インナーブランディング

「インナーブランディング」とは、社員にブランド理念を浸透させ、行動基準として根付かせる活動です。

ガイドラインやブランドブックの整備はもちろん、研修や社内イベントを通じた文化醸成も重要です。社内でブランドが理解されていなければ、外部に一貫性を示すことはできません。

関連記事:社内広報と社外広報の違いとは? 広報PR初心者の業務解説

商品・事業ブランディング

個別の商品やサービスを市場で際立たせるためのブランディングです。

ロゴやネーミング、広告表現、パッケージデザインを通じて独自性を打ち出し、消費者に「他ではなくこれを選ぶ理由」を与えます。

競合と比較されやすい分野ほど効果が大きく、コーヒーや化粧品、家電など同質化しやすい市場では特に重要です。さらに、事業単位でブランドを確立することで、グループ全体の信頼性や企業ブランドの向上にもつながります。

採用・育成ブランディング

人材獲得や定着を目的としたブランディングです。単に待遇を伝えるだけでなく、企業の理念や文化を一貫して発信することで「ここで働きたい」と思わせる力を持ちます。

採用サイトや採用に特化したオウンドメディア、SNSでの情報発信、社員インタビューやインターン施策などを通じてブランド体験を提供することが効果的です。

また、入社後の育成やキャリア支援を示すことで、従業員のエンゲージメントや定着率の向上にもつながります。

関連記事:採用広報とは?成功事例まで徹底解説

ブランディング戦略の流れとポイント

効果的なブランディングは、戦略的に計画されなければ実現しません。

以下に、3つの流れとポイントを整理します。

①ターゲット設定

誰に向けてブランドを発信するのかを定めるのが第一歩です。

性別・年齢・職業などのデモグラフィックだけでなく、価値観やライフスタイルといった心理的要素まで把握することが重要です。

ターゲットが明確であれば、ブランドの方向性やコミュニケーションの手段もぶれにくくなります。ターゲットが異なれば、ブランディング戦略も異なります。ターゲットが海外の場合は、こちらの記事を参考にしてください。

海外で成功するブランディングとは?海外進出前に知っておきたい日本ブランドの見られ方

②ブランドアイデンティティ設計

ブランドの存在意義や約束を明文化し、世界観を設計します。

これは社内の意思決定の基準となり、広告・サービス・営業などすべての活動に影響します。

さらに、ガイドラインとして社内外で共有することで、一貫したブランド体験を提供できるようになります。

③メッセージ策定

ターゲットに響く言葉を選び、一貫性を持って発信します。単なるスローガンではなく、顧客に「このブランドを選ぶ理由」を伝えるメッセージに仕上げる必要があります。

ここで策定したメッセージは、広告コピーやSNS投稿、営業トークに至るまで幅広く活用され、ブランド認知を強化します。

キーメッセージとは?消費者の心を掴む作成方法と企業の活用事例7選を紹介!

ブランディングのデザインにおけるポイント

ブランディングのデザインは「かっこよさ」だけでなく、ブランドの世界観やユーザー体験と合致していることが何より重要です。

表面的に見栄えを整えても、実際のサービスや体験と乖離していれば逆効果になってしまいます。実際に、見た目を優先しすぎた結果、ユーザー体験を損ねた例もあります。

たとえば、デザイナーの佐藤可士和氏が手がけたセブンカフェのコーヒーマシンでは、サイズ表記が「R」「L」と英語で表されており、初めて利用する人や高齢者にとっては分かりづらく、どのボタンを押せばよいのか迷ってしまうケースが見られました。その結果、セブンイレブンの現場では、「R=中」「L=大」などといった日本語の補足を、テプラや手書きで追加せざるを得なくなりました。

デザインは目的ではなく、ブランドが約束する価値を正しく伝える手段であり、ユーザー理解と運用までを踏まえた設計が欠かせません。ユーザー理解を前提にしたデザインが、持続的なブランド力の鍵となるのです。

PR会社に依頼するメリットと注意点

広報担当者が悩むのが「自社でやるべきか、外部に任せるべきか」でしょう。

ここでは、内製と外注のメリット・デメリットを整理した上で、依頼すべきタイミングを解説します。

内製と外注の比較

自社で行う場合はコストを抑えられる一方、客観的な視点や専門知識に欠けるリスクがあります。PR会社を活用すれば、メディア露出やデジタル施策まで含めた総合的な支援が受けられます。

| 方式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 内製(自社で実施) | ・コストを抑えやすい ・社内事情を把握して柔軟に動ける | ・専門知識やノウハウが不足する ・客観的な視点を持ちにくい ・担当者の負担が大きく、属人化しやすい |

| 外注(PR会社に依頼) | ・専門家の知見や経験を活用できる ・メディア露出やデジタル施策を総合的に支援可能 ・客観的な立場から戦略提案を受けられる | ・コストが高額になりやすい ・依存しすぎると自社にノウハウが蓄積しにくい |

PR会社の費用感

本格的なブランディング支援は安くても500万円以上、スタートアップのリブランディングでは1000〜2000万円規模になるケースもあります。

ロゴ一つの開発でも数十万〜数百万円かかる場合があり、投資として理解することが必要です。

依頼すべきタイミング

自社内でブランド戦略が停滞していると感じた時や、大規模なリブランディングを検討する時は外部の視点を導入するべきタイミングです。

特に市場環境が大きく変わった際には、専門家の知見が大きな力となります。

さらに、新規事業を立ち上げる際や、採用・育成ブランディングなど複数領域を同時に整える必要がある局面も、外部パートナーを活用する価値が高い場面でしょう。

シェイプウィンでも、ブランディングの初期設計からリブランディング、さらにはSNS・SEO・PRを組み合わせた統合施策まで幅広く支援しています。

単なるデザイン刷新にとどまらず、戦略から実行、効果測定までを一貫してサポートすることで、企業が抱える「どこから手をつけてよいか分からない」という悩みを解決し、着実に成果につなげることが可能です。

ブランディングの成功例と失敗例

実例を知ることは、担当者が戦略を学ぶうえで非常に有効です。ここでは、ブランディングの成功例と失敗例を紹介します。

徹底したブランディングにより世界中で信頼を醸成

ユニクロは「LifeWear」というコンセプトのもと、誰もが日常的に快適に着られる服を提供する姿勢を徹底しています。

商品の企画・製造から物流、販売までを一貫して自社で担う「SPAモデル」により「高品質×低価格」を実現し、HeatTechやAirismなど機能性インナーで「実用性と快適さ」というブランドイメージを定着させました。

さらに世界各地に旗艦店を設け、トップアスリートをアンバサダーに起用することで、グローバルに一貫した世界観を発信。

デザインや広告表現を含めて戦略をぶらさず、消費者に「機能的で信頼できるブランド」として強固に浸透させた成功例です。

スタイリッシュなデザインがユーザーベネフィットと乖離

セブンイレブンのセルフ式コーヒー「セブンカフェ」は、コンビニで高品質なコーヒーを提供するという発想自体は優れていましたが、スタイリッシュさを重視するあまりUXとの整合性を欠いてしまいました。

マシンの操作がわかりづらく、各店舗で「R/Lボタン」の意味を補足するテプラが貼られる事態となり、デザインとユーザーベネフィットとの不一致が露呈しました。

利用者が求めていたのは「おしゃれなマシン」ではなく「簡単においしいコーヒーを買える体験」です。ブランディングはデザイン性だけでなく、「誰にどんな価値を提供するか」を前提に設計する必要があることを示す典型的な事例です。

まとめ:ブランディングが企業とサービスへの信頼の基盤

ブランディングは「ロゴやデザインを整えれば完成」と思われがちですが、実際には戦略・社内浸透・顧客体験など多くの要素が絡み合う極めて複雑な取り組みです。

ブランドアイデンティティを定義し、抽象的な世界観と具体的なアウトプットを一致させるのは容易ではなく、成功と失敗の差が大きく表れる分野でもあります。

こうした難しさは、担当者が日常業務と並行して抱えるには膨大な負担です。

加えて、SNSやSEO、PRなど複数チャネルとの整合性も必須であり、すべてを内製で完結させるのは現実的に困難でしょう。

だからこそ、専門的な視点と外部の知見を取り入れることが、成果を出すための近道となります。

シェイプウィンでは、ブランド戦略から広報・デジタルまで包括的に支援し、複雑なブランディングをシンプルに実行可能な計画へと落とし込むサポートをしています。

まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。