マーケティングや広報の現場では、「プロモーション」という言葉が色々な文脈で使われ、PRや広告との違いがあいまいなまま施策が進んでしまうことも少なくありません。

本記事では、プロモーションの意味やPR・広告との違い、戦略設計のポイントを整理し、実務に役立つ考え方を丁寧に解説します。今すぐ使える実践知識を得たい方にとって、企画立案や社内説明にも役立つ内容です。

プロモーションとは何か?

新商品を発表する、キャンペーンを仕掛ける、SNSで話題を作る。こうした活動は「プロモーション」の一環ですが、PRや広告との違いを明確に理解していない方も多いのではないでしょうか。

まずは、プロモーションの定義から解説します。

プロモーションの定義

プロモーションとは、商品・サービスの認知拡大や購買意欲の喚起を目的とした「販促活動全般」のことを指します。

マーケティングの基本概念である「4P(Product/Price/Place/Promotion)」のひとつであり、企業が顧客にアプローチする際の重要な要素です。

特に中小企業では「とりあえず広告を出す」「SNSに投稿する」など手法が先行しがちですが、本来のプロモーションは、ターゲット設定からチャネル選定、KPIの設計、継続的な改善までを含めた、戦略的なマーケティング活動なのです。

関連記事:マーケティングコミュニケーションの手法は?戦略で成功した事例も紹介!

プロモーションの語源

「プロモーション(promotion)」は、英語で「促進」「昇進」などの意味を持つ言葉です。ラテン語の「promovere(前に動かす)」に由来し、物事を前に進める、広めるというニュアンスが込められています。

マーケティングの文脈では「販売促進」の意味で使われ、広告やPR、キャンペーン、ダイレクトメールなど、購買を後押しするあらゆる施策を含みます。企業では「昇進」の意味でも使われるため、混同されやすい点に注意が必要です。

広義・狭義での使われ方

「プロモーション」という言葉は、文脈によって広義にも狭義にも使われます。

・広義のプロモーション:4Pの一つである「販促活動全体」。広告、PR、販売促進、ダイレクトマーケティングなどを総合的に含む。

・狭義のプロモーション:ポイントカードやクーポン、POPなど「売るための施策」に特化した、セールスプロモーションの意味で用いられる。

この記事では、広義の「販促活動全般」として解説を進めます。

プロモーションミックスとは

効果的なプロモーションを行うためには、単一の手法に頼るのではなく、複数の施策を組み合わせた「プロモーションミックス」が不可欠です。

ここでは、代表的な5つのプロモーション手法を紹介します。

①セールスプロモーション

セールスプロモーションとは、短期的な購買意欲を喚起するための直接的な施策です。消費者の「今すぐ買いたい」を引き出すために、以下のような手段が使われます。

・ポイントカードやスタンプカード

・割引クーポン

・限定セールや先着キャンペーン

・店頭POP

・ノベルティやサンプルの配布

「今だけ」「お得」「限定」という訴求は消費者の行動を加速させる力を持ちます。一方で、連発すると価格の安さばかりが注目され、ブランド価値を毀損するリスクもあるため、戦略的な設計が求められます。

②広告

広告は、プロモーションの中でも最も一般的な手法の一つで、「お金をかけてメッセージを届ける」活動です。以下のように多様なチャネルがあります。

・テレビ・新聞・雑誌などのマス広告

・検索連動型(リスティング)広告

・ディスプレイ広告やリターゲティング広告

・SNS広告(Instagram、X、TikTokなど)

・動画広告(YouTube、TVerなど)

広告の最大のメリットは、「即時性とスケール」です。短期間で多くのターゲットにリーチできます。一方で、費用がかかるため、効果測定と改善の仕組みが欠かせません。

関連記事:広告と広報PRの違い

③パブリシティ・広報PR

パブリシティとは、広告費をかけずにメディアに取り上げてもらう情報発信のことです。PR(Public Relations)活動の一環であり、以下のような手法が含まれます。

・プレスリリースの配信

・メディアへの取材依頼・関係構築

・メディア向けイベントの実施

・メディア露出に合わせたSNS・Web連携

PRは「信頼感」を獲得する手段として有効です。広告が企業の一方通行であるのに対し、PRは「第三者の目線」で企業の価値を伝えることができます。

④人的販売

営業担当者による対面・オンラインでの販売活動は、「人の力」によって顧客の不安や疑問を解消する重要なプロモーション手段です。特にBtoB領域や高額商材では欠かせない要素となります。

・店頭での接客対応

・訪問営業やオンライン商談

・展示会やイベントでの商談対応

・セミナー・ウェビナーでの質疑応答

人の力は「最後のひと押し」を担います。最近ではチャット相談やLINE接客など、デジタルと組み合わせた接客も広がっています。

関連記事:BtoB向けのデジタルマーケティング手法と戦略の立て方

⑤ダイレクトマーケティング

ダイレクトマーケティングは、特定のターゲットに直接情報を届ける「個別最適化型」の手法です。

・メールマガジン配信

・DM(ダイレクトメール)

・LINE配信(セグメント別)

・会員サイト・アプリでの通知

デジタルツールの進化により、行動履歴に応じた「One to Oneコミュニケーション」が実現しやすくなりました。顧客との関係を深める、ファン化する、再購入を促すといった目的に適しています。

効果的なプロモーション設計の5つのポイント

どんなに施策の種類が豊富でも、設計が不十分だとプロモーションは機能しません。

ここでは、施策設計の5つのポイントを紹介します。

①KPIの設定

プロモーション設計の出発点は「目的の明確化」です。

よくある失敗は、「広告を出すこと」が目的化してしまうケース。目的と手段を混同せず、以下のように目的に合ったKPIを設定しましょう。

・認知拡大が目的 → インプレッション数、リーチ数

・見込み顧客の獲得 → LP訪問数、資料請求数

・購入促進 → コンバージョン数、CVR

・リピーター育成 → メルマガ開封率、再購入率

目的と指標が合っていれば、改善のための打ち手も明確になります。

②ターゲットとペルソナの設計

届けたい相手が曖昧なプロモーションは成果につながりません。理想の顧客像を明確にした「ペルソナ設計」を行うことで、メッセージやチャネルの選定も的確になります。

・年齢・性別・職業・家族構成などの基本情報

・悩みやニーズ、情報収集行動、購買動機

・使用メディアやSNSの利用状況

ターゲットが「30代の女性」ではなく、「SNSで美容情報を集める時短志向のワーママ」まで具体化されていれば、施策の方向性も自然と見えてきます。

③メッセージとクリエイティブの設計

ターゲットが定まったら、次は「伝え方」です。刺さるメッセージ、惹きつけるクリエイティブを設計しましょう。

・ターゲットの悩みや欲求に寄り添う

・具体的なベネフィットを明示する

・ビジュアルは印象に残るデザイン・写真・動画を

特にSNS広告などは「一瞬でスクロールされる世界」です。視認性、訴求力、共感力を兼ね備えたコンテンツ設計が成功のカギです。

④適切なチャネルの選定

プロモーションは「どこで伝えるか」が重要です。選ぶチャネルによって、届く相手も成果も大きく変わります。

・若年層 → Instagram、TikTok

・ビジネス層 → X(旧Twitter)、LinkedIn、ニュースメディア

・ファミリー層 → YouTube、テレビ、新聞折込

・リピート促進 → メール、LINE、アプリ

複数のチャネルを組み合わせる「オムニチャネル設計」が有効ですが、すべてをやる必要はありません。ターゲットに最も効率的に届くチャネルに絞り込みましょう。

関連記事:メディアの種類を徹底比較!各メディアの強み・弱みとは?

⑤PDCA運用

プロモーションは「出して終わり」ではなく、「改善し続けて成果を最大化する」ものです。

・Plan:目的・KPI・ターゲット設計

・Do:施策の実行

・Check:効果測定・分析

・Act:改善策の立案と実施

特にデジタル領域では、ABテストやヒートマップなどを活用して迅速にPDCAを回すことで、小さな改善が大きな成果につながります。

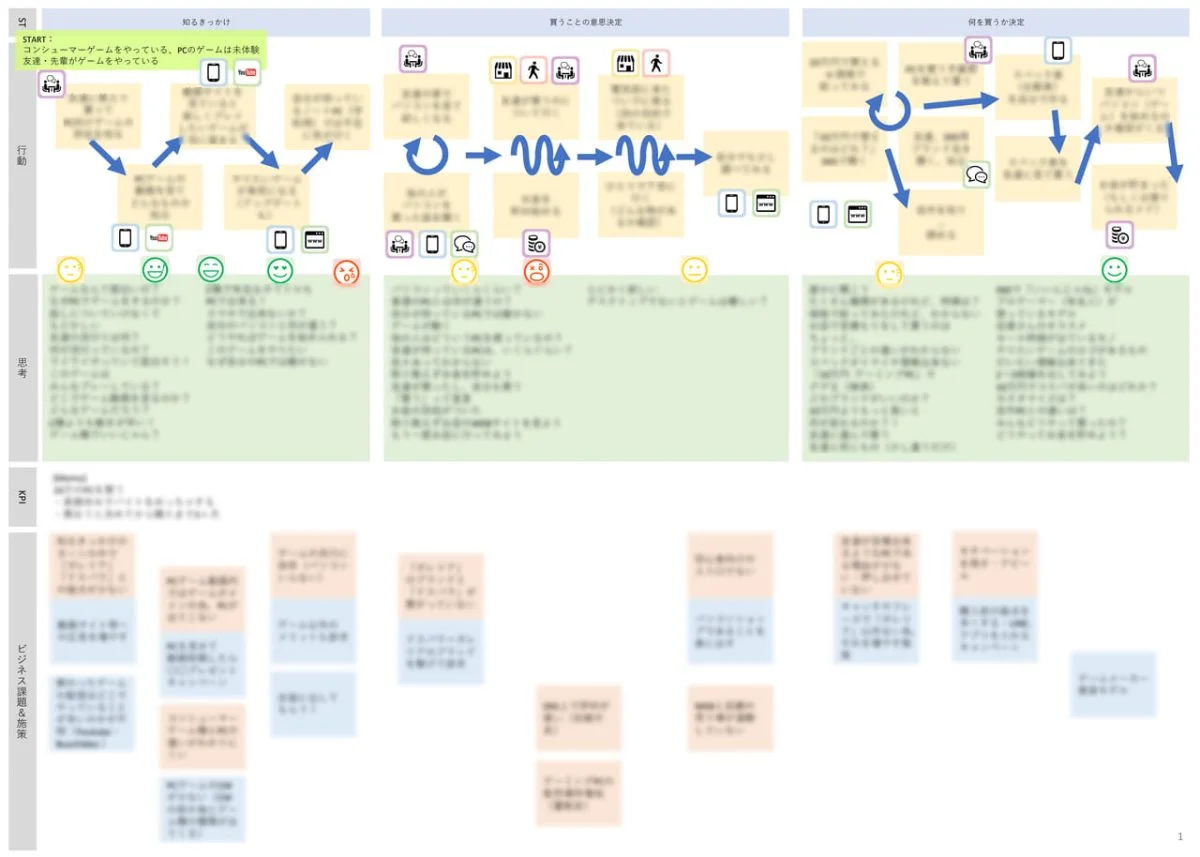

カスタマージャーニー × プロモーション施策

プロモーション施策を検討する際は、「流行っているから」「競合がやっているから」という理由で選ぶのは危険です。重要なのは、自社のターゲットや課題、そして顧客の購買行動(カスタマージャーニー)に最適化されたプロモーションを設計することです。

ここでは、カスタマージャーニーにおける6つの段階に分け、それぞれの状態において有効なプロモーション施策を具体的に紹介します。

①認知(Awareness)

顧客はまだブランドや商品を知らない段階です。まずは存在を「知ってもらう」ことを目的に、マス向けの広告や広報によって接触機会をつくります。

主な施策

・SNS広告(Instagram・TikTok・YouTubeなど)

・Google/Yahooのリスティング広告

・プレスリリース配信・ニュース露出

・インフルエンサーとのタイアップ投稿

これらの施策は、ターゲット層に「存在を認識させる」ための第一歩として非常に有効です。特にSNSと映像の活用は、低コストかつ拡散性の高い施策として人気です。

②興味・関心(Interest)

商品やサービスに対して何となく興味を持ち始めた段階です。ここではより詳しい情報提供を通じて、顧客の関心を深めることが必要です。

主な施策

・オウンドメディアの記事・コラム

・ホワイトペーパーのダウンロード

・商品比較記事やレビュー動画

・ブランドの想いやストーリーの発信

興味が高まっているタイミングで、信頼できる情報源から「役に立つ・納得できる」内容を届けることが、次の比較・検討フェーズへ進んでもらう鍵になります。

③比較・検討(Consideration)

顧客は競合製品と比較しながら、購入を検討している状態です。この段階では「選ばれる理由」を明確に伝える必要があります。

主な施策

・限定キャンペーン(期間限定・先着など)

・メールマーケティング(商品の優位性などを伝える販促メインの情報)

・LINE配信

・無料体験・トライアル申込受付

検討中のユーザーに対しては、「今動けばお得」「一度試してみよう」と思えるような動機づけが重要です。また、疑問や不安を事前に払拭できるコンテンツも用意しておくと有効です。

④購入(Purchase)

購入意欲が高まり、決断直前の顧客に対しては、迷いを払拭し、スムーズに購入へと誘導するプロモーションが求められます。

主な施策

・期間限定の割引・送料無料キャンペーン

・チャット・電話相談

・店頭での接客対応・営業訪問

この段階では、商品のスペックよりも「信頼感」「安心感」を演出することが大切です。迷っている人の背中を押す“ひと押し”を提供しましょう。

⑤継続・ロイヤル化(Loyalty)

一度購入した顧客に再度購入してもらい、ファンとして長期的な関係性を築くフェーズです。

主な施策

・会員限定のメルマガや特別コンテンツ配信(会社・商品のビジョンやストーリーを伝えるコンテンツなど)

・再購入を促すLINE通知・クーポン配布

・ユーザーコミュニティやレビュー投稿企画

・オフライン/オンラインのファンイベント

・SNSでのUGC活用

この段階では「特別扱いされている感」や「つながり」を意識した施策が効果的です。継続的な接触とパーソナライズがファン育成につながります。

⑥推奨・紹介(Advocacy)

顧客が自発的に商品やサービスを他人に紹介・拡散する状態です。ロイヤル顧客を「発信者」に変えることで、自然な拡張が見込めます。

主な施策例

・アンバサダープログラム

・クチコミキャンペーンや投稿促進企画

・紹介クーポン・ポイントの付与制度

・SNS投稿インセンティブ(抽選・プレゼント)

UGC(ユーザー生成コンテンツ)や紹介経由の新規顧客は信頼性が高く、広告よりも効果的に伝わることが多いため、仕組みづくりとフォローが非常に重要です。

関連記事:SNSマーケティングとは?事例から学ぶSNSマーケティングの始め方

カスタマージャーニーを活用した成功事例

※機密情報があるため内容はぼかしています

シェイプウィンは、PC専門店の大手ブランド「ドスパラ」の認知度拡大の支援を行うために、広告中心の施策からの脱却を図り、販促全体の設計とメディア戦略を再構築しました。

当時、従来の手法では十分にターゲット層へ情報が届かず、興味から購買へとつながる導線が断片的になっていたことが課題でした。

そこで、カスタマージャーニーに基づいた戦略的アプローチを導入。顧客の認知段階ではSNS広告やリスティング広告を活用して接点を広げ、検討段階ではオウンドメディアの記事や動画で製品の情報や導入メリットを具体的に発信しました。

また、信頼形成のためユーザーレビューを取り入れるなど、アーンドメディアも積極的に取り入れました。

こうした「どのフェーズで・誰に・何を伝えるか」を意識した精度の高いプロモーション設計は、単なる露出の増加ではなく、結果的に成果指標の向上にも貢献しました。

プロモーションの効果は、手法そのものはもちろん、顧客理解と戦略設計の深さに左右されることを示す事例といえるでしょう。

関連記事:PC専門店の販促企画を成功させた考え方『カスタマージャーニーマップ』の存在

まとめ:企業課題に応じた総合的な設計が重要

プロモーションは単なる広告やキャンペーンではなく、カスタマージャーニー全体を見据えた戦略的な取り組みです。目的に応じたKPI設計、ターゲット設定、チャネル選定、そしてPDCAを回す運用体制など、すべてが効果的に連動して初めて成果につながります。

一方で、この記事で紹介したようなプロモーションミックスを、すべての企業がすぐに実行するのは難しいのも事実です。「とりあえず流行っているからやってみる」では失敗しやすく、限られたリソースの中で全てを内製で対応しようとすることにも限界があるでしょう。

シェイプウィンでは、SNS・PR・SEO・広告を単体で考えるのではなく、企業の本質課題に応じた「総合的なプロモーション設計」の支援を行っています。

まずは課題の整理から、無料相談にてお気軽にご相談ください。