企業のオウンドメディアはいまや「やるか・やらないか」ではなく、「どのように成果を出すか」が問われており、やらないという選択肢はありません。

広告やSNSといったペイドメディアやシェアードメディアには即効性がありますが、コストやアルゴリズムの制約に左右されやすいという弱点があります。これに対し、オウンドメディアは自社の編集権限のもとで情報を長期的に発信でき、PESOモデルの中でも持続的な資産として位置づけられるのが最大の強みです。

本記事では、オウンドメディアの定義から成功事例、そして担当者が陥りやすい失敗パターンとその回避策までを整理し、広報担当者が社内提案に活かせる実践的な知識をご紹介します。

企業におけるオウンドメディアとは?

広告やSNSと異なり、発信内容をすべて自社の編集方針でコントロールできるため、ブランドイメージやメッセージを一貫して伝えられるのがオウンドメディアの特徴です。

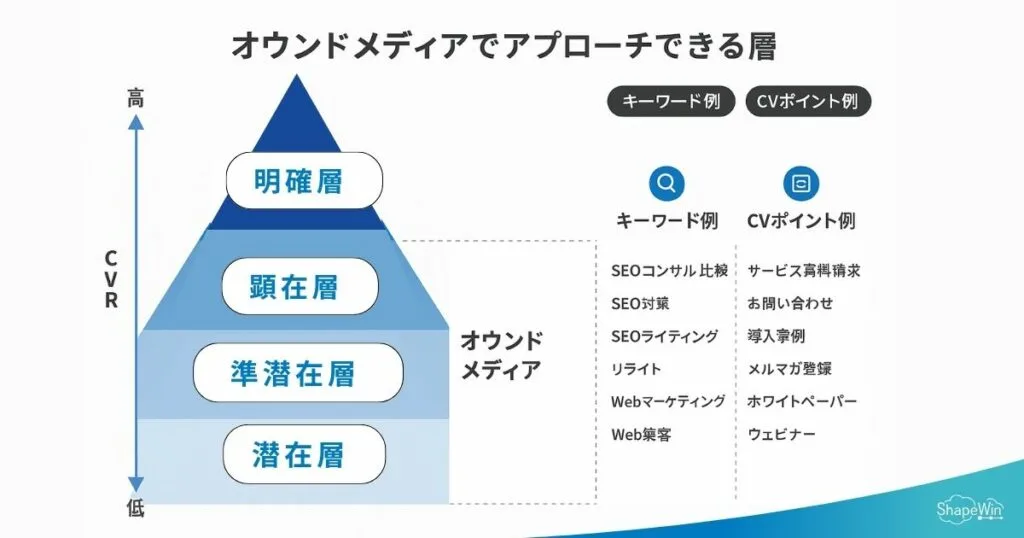

また、顕在的な顧客層だけでなく、潜在層にもアプローチできる点も見逃せません。

まずは、オウンドメディアの定義や役割を整理します。

定義と基本概念

「オウンドメディア」とは、企業が自ら所有・運営するメディア資産を指します。

代表例として、自社の公式サイトやブログ、採用サイト、コーポレートメディアなどがあります。

その最大の特徴は「自社所有であること」です。

広告は出稿を止めれば消え、SNSはプラットフォームの規約変更に左右されますが、オウンドメディアは自社のサーバーやドメインにある限り資産として残り続けます。

そのため、一時的な流入に頼る広告とは異なり、長期的に顧客接点を維持できるのです。

さらに、読者ニーズに応じて記事を追加・修正できる柔軟性も大きな強みです。

企業オウンドメディアの5つの強み

①長期的な集客基盤ができる

検索エンジン経由で集客できる記事を積み上げれば、広告費をかけずに継続的なアクセスを獲得できます。

たとえば、SEOで上位表示される記事が10本あれば、毎月数千〜数万のアクセスを半自動的に集められる可能性があります。BtoB企業にとっては、営業リードの獲得チャネルを多様化できることが最大の利点です。

②長期的な資産になる

記事は一度公開すれば、長期的に検索され続けます。もちろん定期的なリライトは必要ですが、広告のように出稿を止めた瞬間に効果が消えることはありません。

むしろ、アクセスや被リンクが増えることで記事の価値は時間とともに高まり、営業活動や採用広報の強力な土台となります。

③採用・広報にも活用できる

採用オウンドメディアとして、社員インタビューや働き方の紹介を発信すれば、応募者にリアルな情報を届けられます。

広報の観点でも、プレスリリースで伝えきれない詳細な背景やストーリーを記事として残すことで、企業姿勢を立体的に伝えることが可能です。

④長文のメッセージを配信できる

SNSでは100-200文字前後の短文、広告はキャッチコピーが主体ですが、オウンドメディアでは数千字の長文で自社の想いを深掘りできます。

社会課題への取り組みや技術解説などの信頼構築に直結するテーマは、オウンドメディアだからこそ発信可能です。

⑤他企業とコラボレーションがしやすい

オウンドメディアの認知度が高まると、専門家や他社とのコラボレーション企画が実現しやすくなります。

たとえばベンチャーキャピタルのCoral Capitalは、自社の影響力を活かし、投資先スタートアップや外部有識者との共同記事を発信しています。

BtoB領域ではニッチなキーワードでの連携が有効で、読者にとっても新たな知見を得られる場となります。

企業オウンドメディアの代表的な成功事例:BtoC

ここでは、BtoC企業のオウンドメディア成功事例を紹介します。

「ブランディング」「リード獲得」「採用」目的で運営しているそれぞれの事例から、自社に活かせるヒントを探してみてください。

BtoCブランディングのオウンドメディア成功例

「となりのカインズさん」(カインズ):ホームセンターを「遊び倒す」をコンセプトとし、始動1年で月間400万PVを達成。商品訴求ではなく生活アイデア発信に徹し、ブランドイメージの刷新に成功しました。

「北欧、暮らしの道具店」(クラシコム):暮らしを豊かにするコラムや動画を通じて長期的なファンを育成。ECサイトとオウンドメディアが一体となっており、商品購入に繋がっています。

BtoCリード獲得における企業のオウンドメディア成功例

シェイプウィン:独自のノウハウを入れた質の高いコンテンツと競合分析により、2年間でリード獲得数とトラフィックを約3倍に伸ばしました。

「ウェルスハック」(武蔵コーポレーション):オウンドメディアが開始から10ヶ月で14.6億円の売上に貢献。記事がそのまま問い合わせや購入促進の導線になっています。

BtoC採用における企業のオウンドメディア成功例

Mercan(メルカリ):社内カルチャーやプロジェクトを公開し、共感と興味を持った人材からの応募が急増しました。

サイボウズ式(サイボウズ):働き方の多様性や社内の人へのインタビューを発信し、優秀な人材の獲得につなげています。

企業オウンドメディアの代表的な成功事例:BtoC

BtoCブランディングのオウンドメディア成功例

BIZHINT(ビズヒント):経営者層やビジネスパーソン向けに経営に役立つ専門知識を配信し、業界内での権威を確立しています。

BtoCリード獲得における企業のオウンドメディア成功例

ferret Media(ベーシック):Webマーケティング講座記事で月間550万PV、会員47万人の実績。問い合わせへの導線も充実しています。

ブイキューブのはたらく研究部(ブイキューブ):半年でリード数が10倍に成長。短期間のコンテンツ刷新が成果を生みました。

BtoC用における企業のオウンドメディア成功例

Inside Out(リクルートホールディングス):企業文化や事業戦略を深掘りし、ターゲット人材の応募意欲を高めています。

linotice(ヤフー):社員の声を前面に出し、多様な人材層からの応募増加につなげました(現在はLINEヤフーの採用サイトに統合)。

企業オウンドメディアのよくある失敗パターンと回避策

成功事例の裏には、多くの失敗も存在します。広報担当者が最も気をつけるべきは、運営が自己満足で終わってしまうことです。

ここでは典型的な7つの失敗パターンと、その回避策を整理します。

①集客への導線設計ができていない

深い内容の記事を書いても、そもそも検索されなければ読まれません。逆にSEOだけに偏ると、表層的で読み応えのない記事になりがちです。

重要なのは、検索から新規読者を呼び込む記事と、ストーリーテリングでブランドの深さを伝える記事をバランスよく設計することです。

また、記事を作ること自体が目的化してしまい、自己満足のコンテンツに陥るケースも少なくありません。読者に求められていない記事にならないよう、想定する読者層の理解度に合わせて表現や情報量を調整する視点が欠かせません。

さらに、記事単体で集客を完結させようとするのではなく、サイト全体としての導線を描くことも重要です。

検索流入から他記事への回遊、SNSや外部メディアとの連携までを含めて設計することで、オウンドメディア全体の価値が高まります。

②継続運用できない

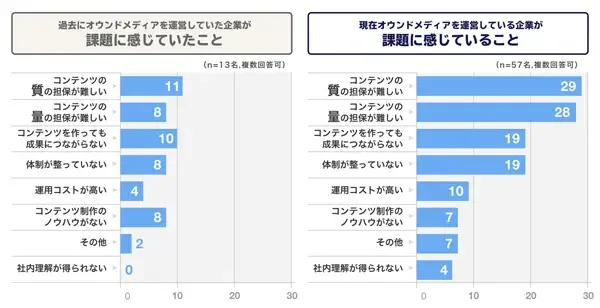

Webマーケティングツール「ferret One」を提供する株式会社ベーシックの調査によれば、オウンドメディア担当者の半数が1年未満で運営を停止し、8割以上が2年未満で更新を止めています。

こうした事態を防ぐには、担当者一人に依存せず、社内の複数部署や外部パートナーを巻き込んだ体制づくりが欠かせません。立ち上げ前の準備については、こちらの「オウンドメディア立ち上げ完全ガイド〜失敗しない体制構築と運用戦略〜」で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

③目的が曖昧

「とりあえず立ち上げる」では成果は出ません。

採用、リード獲得、ブランディングなど目的を明確にし、その目的に合わせたコンテンツを設計することが不可欠です。

特にBtoBでは目的と施策が直結しやすいため、最初にゴールを定義してから逆算することが成功の鍵になります。

④短期で効果を求めすぎる

SEO効果が出るのは半年〜1年後です。短期的な成果を追いすぎると運営が頓挫します。

KPIは「PV数」だけでなく、「問い合わせ数」「応募数」など本質的な指標で設計しましょう。数字の上下に一喜一憂するより、中長期で改善を積み重ねる姿勢が重要です。

⑤代理店に丸投げしている

代理店にすべてを丸投げしてしまうと、本来社内で検討すべき戦略や目的が十分に議論されず、記事の方向性が定まりにくくなります。

成果を高めるには、まず社内で目標や優先順位を明確にし、そのうえで代理店のノウハウを活用して進める体制が理想的です。代理店を実行パートナーと位置付け、自社の意思と外部の専門性を両立させることができます。

⑥コンテンツの戦略が練られていない

記事テーマを思いつきで決めていては成果は出ません。編集会議やコンテンツカレンダーを設け、PDCAを回す仕組みが必要です。

特にストーリーテリング記事に注力すると、時間や工数がかかり配信数が下がりやすい傾向にあります。それを見越して、発信の優先順位や長期計画を立てておくことが、安定した運営につながります。

⑦ファネル設計が曖昧

オウンドメディアの成果を左右するのは、記事ごとに「読者にどのような行動変容を促したいか」を明確にできているかどうかです。

採用・リード獲得・認知拡大など、目的に応じてファネル上の位置付けを設計しなければ、せっかくの発信も効果が薄れてしまいます。

たとえば、社員インタビューを掲載すること自体が目的化し、その後の応募や問い合わせにつながらないケースは少なくありません。あくまでも記事の配信は手段であることを念頭におき、目的を見失わないようにしましょう。

まとめ:オウンドメディアは企業の未来を支える資産

オウンドメディアは、単なる情報発信ではなく、企業が未来の顧客や人材とつながるための「投資」です。

成功する企業に共通しているのは、明確な目的設定、読者視点に基づいたコンテンツ設計、そして継続的な運営体制でした。しかし同時に、すべてを自社で完結させることは現実的に難しく、担当者が抱え込むことで更新が止まるケースも少なくありません。

だからこそ、SEOやSNS、PRの知見を総合的に組み合わせ、最適な形を選ぶことが大切です。

シェイプウィンでは、こうした企業の実情に合わせて、戦略立案から運営サポートまで一貫して伴走しています。

無料相談も実施していますので、まずはお気軽にご相談ください。