マーケティングリサーチをすることで新規事業の成功につながる。そんな期待を抱く方も多いかもしれません。しかし実際には、リサーチの前に「仮説」がなければ、どれだけデータを集めても生かすことができません。

重要なのは、仮説を立ててそれをデータと照らし合わせるプロセスです。特に、成熟していない市場で勝負するスタートアップこそ、仮説検証とリサーチを繰り返し、シナリオをつくっていく必要があります。

この記事では、マーケティングリサーチの役割から、定量・定性調査の使い方、調査を活用するためのステップまでを丁寧に解説します。

マーケティングリサーチとは?

マーケティングリサーチは、商品やサービス、ブランドが「誰に」「どのように」受け入れられるかを見極めるための重要なプロセスです。

感覚や直感に頼るだけでは不十分な現代において、リサーチによって得られるデータは、ビジネスの方向性を左右する判断材料になります。

まずは、マーケティングリサーチの意味から確認しましょう。

「マーケティングリサーチ」の定義

「マーケティングリサーチ」とは、商品・サービスの企画から販売戦略まで、あらゆるマーケティング活動を科学的に支援するために、顧客・市場・競合などの情報を体系的に収集・分析するプロセスです。

マーケティングリサーチの目的は「正しい仮説を立て、それを検証する」こと。思いつきではなく、根拠ある判断をするための土台となります。

市場調査とマーケットリサーチとの違い

「市場調査」と「マーケティングリサーチ」は、しばしば異なるものとして扱われることもありますが、基本的には同じ意味です。

「マーケティングリサーチ」は英語表記で、「市場調査」はその日本語訳にあたります。どちらも、顧客ニーズや競合状況、市場の動向などを把握するために行う調査を指しており、目的や手法に大きな違いはありません。

マーケティングリサーチが重要な理由

商品やサービスを成功させるには、ターゲットの感情や行動に影響を与える戦略が不可欠です。しかし、それを感覚だけで設計するのは限界があります。

そこで重要になるのが、マーケティングリサーチです。仮説とデータを往復しながら確信を得ていくプロセスが、現代の情報社会では欠かせません。

なぜマーケティングリサーチが重要なのか、3つの理由を解説します。

①仮説の確証を高めるため

マーケティングは直感と論理の融合です。

ビジネスの現場では「なんとなくいけそう」からスタートするケースも少なくありません。実際、成功する事業の多くは、創業者やチームの感覚から始まっています。

その感覚が本当に市場にフィットしているかどうかを確認するのが、マーケティングリサーチの役割です。

マーケティングリサーチの第一歩は「仮説を立てること」にあります。

たとえば、「働くママ向けの時短レシピアプリにニーズがある」という仮説を立てたら、次に必要なのは、その仮説を裏付けるためのデータです。そこで定量・定性の両面からリサーチを実施し、仮説とのギャップを検証します。

その結果、「レシピ内容よりもお買い物リスト機能のほうが重要視されている」など、新たな発見もあるでしょう。

このように仮説とデータを照らし合わせながら軌道修正を重ねていくのが、実践的なマーケティングリサーチの進め方です。

市場がないところに市場を創るスタートアップの場合、既存データがないことも多く、プロトタイピングやABテストなどを通じた仮説検証が中心になります。そのため、「何を仮説にするか」がより重要になります。

②ステークホルダーに納得してもらうため

スタートアップの経営者が「これは絶対に成功する」と強く感じていても、それだけで投資家や銀行を納得させることはできません。

投資家や銀行は、自分たちの判断が合理的であることを証明する「エビデンス」を求めています。そこで求められるのが、定量・定性のリサーチによって裏付けられた仮説と戦略です。

リサーチによって、仮説が確からしいことを説明できれば、社内外の関係者や出資者に対しても説得力のあるストーリーが語れるようになります。

事業をスケールさせるフェーズでは特に、マーケティングリサーチを通じた説明が強く求められるでしょう。

③顧客ニーズの多様化と競合増加に対応するため

現代の市場環境では、消費者のニーズはますます多様化しており、競合も日々増えています。その中で勝ち抜くには、リサーチに基づく精度の高い戦略設計が求められます。

「どのターゲットに」「何を」「どのように届けるか」を見誤れば、せっかくの商品やサービスも埋もれてしまいます。

リサーチによってニーズの兆しをいち早く捉え、顧客の課題と真摯に向き合うことが、差別化とブランド構築の鍵となるのです。

マーケティングリサーチの種類と手法

マーケティングリサーチには大きく「定量調査」と「定性調査」の2種類があり、それぞれ目的に応じて使い分けます。

また、手法も多岐に渡るため、課題や対象に応じて最適なものを選ぶことが重要です。

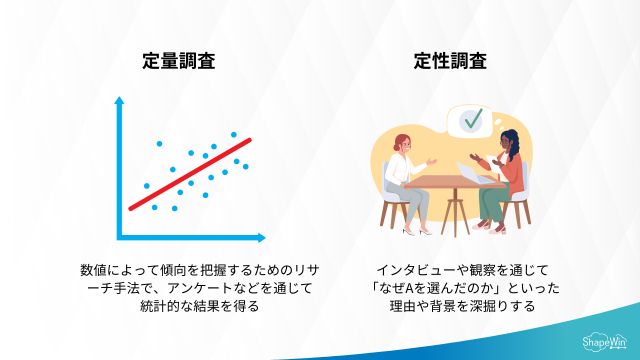

定量調査と定性調査の違い

「定量調査」とは、数値によって傾向を把握するためのリサーチ手法で、アンケートなどを通じて「どれくらいの人がAを選んだか」といった統計的な結果を得ることができます。

一方、「定性調査」は、インタビューや観察を通じて「なぜAを選んだのか」といった理由や背景を深掘りするためのものです。

どちらが優れているというものではなく、フェーズや目的に応じて組み合わせることが大切です。

新しいサービスの仮説検証では、まず定性調査でインサイトを探り、その後定量調査で市場全体における傾向を確認する、といった流れが効果的でしょう。

代表的な手法

以下に、マーケティングリサーチでよく使われる手法とその概要を整理しました。

| 手法 | 特徴・メリット | デメリット・注意点 | 使用するケース |

|---|---|---|---|

| インターネット調査 | 短期間・低コスト・広範囲に調査可能 | サンプルの偏り、信頼性に注意 | 幅広い属性への認知調査や傾向把握 |

| 郵送調査 | オフライン層へのリーチが可能 | 回収率が低く、時間がかかる | 高齢者対象、地域限定調査など |

| 訪問調査 | 対面で信頼を得やすい | コストと時間がかかる | 高価格商材や詳細な説明が必要な場合 |

| 会場調査 | 商品の実物提示が可能 | 地域が限定されやすい | 新製品の反応確認、パッケージテスト |

| ホームユーステスト | 実際の使用に基づいたリアルな意見が得られる | 実施管理に手間がかかる | 家電や食品など、家庭で使う製品検証 |

| デプスインタビュー | 個人の深層心理を掘り下げられる | 時間とスキルが必要 | 新サービスのニーズ探索、初期仮説検証 |

| グループインタビュー | 他者の意見に触れることで発言が活性化する | グループダイナミクスに左右されやすい | 生活者の価値観や感覚を広く把握する時 |

| 覆面調査(ミステリーショッパー) | 顧客体験の実態を把握できる | 調査員のスキルと演出性に注意 | 調査員のスキルと演出性に注意 |

これらの手法を、調査目的や対象、スケジュール、予算に応じて適切に選定することが、成功するマーケティングリサーチの鍵となります。

マーケティングリサーチを行う4つのステップ

マーケティングリサーチは、やみくもに調査を始めるのではなく、戦略的に段階を踏むことで効果を最大化できます。

ここでは、代表的な4つのステップを解説します。

① 調査目的を明確にする

まずは「なぜこの調査を行うのか?」という目的を明確にすることが重要です。

たとえば「新商品のニーズを確認したい」「既存顧客の離脱理由を知りたい」といった、マーケティング課題と直結した問いを立てましょう。

目的が曖昧なまま調査を始めてしまうと、必要なデータが集まらず、意思決定に結びつかない結果となりがちです。目的の設定こそが、リサーチ全体の質を決める第一歩です。

② 調査対象・手法を選ぶ

目的が明確になったら、次は「誰に」「どの手法で」調査を行うかを設計します。

たとえば「都市部在住の30代女性に」「インターネット調査で」など、対象と手法を具体化していきます。

この段階では、同時に調査スケジュールや予算、実施体制(自社内or外部委託)なども整理しておくことが肝心です。また、この段階で仮説を立てておくことで、後の分析がスムーズになります。

③ 調査の実施とデータ収集

設計ができたら、実際に調査を実施します。Freeasy(フリージー)などの調査ツールを使えば、スピーディかつ低コストでのオンライン調査が可能です。

調査票(アンケート)の作成においては、質問の順序や表現にも注意が必要です。

誘導的な質問や曖昧な選択肢は、正確なデータ取得を妨げる可能性があるため、第三者視点でのチェックをおすすめします。

④ 分析・考察・活用

最後に、収集したデータを分析し、仮説との照らし合わせや、施策への活用方針をまとめていきます。

ExcelやBIツール、SPSSなどを用いた統計的な分析や、定性データのコーディングといった手法が有効です。

重要なのは、数字を並べて終わるのではなく「このデータが何を意味し、どんな意思決定を後押しするのか?」という考察を含めることです。チームでの共有やレポート化を通じて、社内全体での活用につなげましょう。

マーケティングリサーチをPRに活かす方法

マーケティングリサーチは、単なる商品開発や営業戦略だけでなく、PR活動にも非常に有効です。

特にスタートアップや成長段階の企業にとっては、リサーチ結果を活用した「調査リリース」がブランディングの武器になります。

最後に、マーケティングリサーチをPRに活かす方法を見ていきましょう。

マーケットエントリー時に訴求軸を明確にする

市場への参入時(マーケットエントリー)には、特に定性調査が重要になります。

なぜなら、新市場においては定量データがまだ存在しない、あるいは十分に集まらないことが多いためです。

このようなケースでは、ユーザーの声を集める「インタビュー」や、プロトタイプを試してもらう「モニターテスト」、さらにGoogle広告やSNS広告を用いた「ABテスト」による反応分析が効果的です。

たとえば、ある仮説に基づいたランディングページを2パターン用意し、クリック率や滞在時間、問い合わせ数の違いを検証することで、どの訴求軸が刺さるのかを明確にできます。

スタートアップにとっては、まず宝探しをするようなイメージで仮説と検証を繰り返しながら、少数の熱狂的ユーザーを発見することが何より重要です。そこからスケーリングのヒントが見えてきます。

定量データのように見えて定性的なインサイトを意識する

調査結果の中には一見「数値化された定量データ」のように見えて、実は「定性インサイト」に近い性質を持つものがあります。

たとえば、チラシを1,000枚配布して5件の反応があったという結果の裏には、「なぜその5人は反応したのか」という定性的な理由が潜んでいます。

そこに注目することで、仮説に対する洞察が深まり、ターゲットとのより強いコミュニケーションが可能になります。特に少額投資でテストを重ねる初期フェーズでは、定性的なインサイトを刺激することが成功への近道になります。

調査リリースを活用する

調査リリースとは、自社で行った調査データをもとにした情報発信型のプレスリリースです。

「〇〇に関する意識調査」や「業界動向の調査結果」といった形で世の中に発信することで、メディア露出のきっかけになります。

この手法は特に、認知度の低い企業が話題をつくる手段として非常に有効です。メディアに取り上げられることで信頼性が高まり、Web流入や問い合わせの増加にもつながります。

シェイプウィンでも、マーケティングリサーチとPR施策を組み合わせた「調査リリース型PR」の支援を数多く手がけており、メディア掲載からリード獲得まで一貫して成果に結びつける設計を行っています。

関連記事:調査リリースの作成手順とメディア掲載に繋げるPRの活用ポイント

まとめ:仮説検証を重ねることで成功確率が高まる

マーケティングリサーチは、単なる「情報収集」ではなく、ビジネスの戦略設計を支える武器です。特にスタートアップや中小企業においては、感覚や思いつきだけで走り出すのではなく、仮説に基づいた検証とデータの裏付けによって、成功確率を高めることが重要です。

一方で、マーケティングリサーチにおいては、仮説設計・調査設計・分析・活用とやるべきことが多岐にわたります。実務担当者が日々の業務の合間に全てをこなすには、現実的に無理があるのも事実です。

また、マーケティングリサーチはたしかに重要ですが、それだけを最適化しても、本質的な事業成長にはつながりません。調査はマーケティング活動の一部であり、SNSやPR、SEOといった他の施策と連動させてこそ、効果を最大化できます。

シェイプウィンでは、マーケティングリサーチはもちろん、そこから導かれるメッセージ設計・情報発信・拡散までをワンストップで支援しています。まずはお気軽にご相談ください。