広報活動は、広告や営業と異なり定量的な効果測定が難しく、「評価されづらい仕事」と感じている方も少なくありません。しかし、KPI設計や分析方法を見直すことで、広報の価値は明確に伝えられるようになります。

本記事では、「広報の効果測定とは何か」を軸に、広告換算値やPV数、SNSの反応数、プレスリリースの成果などの指標を体系的に整理しながら、成果の見える化と説得力ある社内報告のためのヒントをお伝えします。

広報の永遠の課題「効果測定」

広報活動において、効果測定は常に付きまとうテーマです。

特に中堅企業の広報担当者にとっては、社内での活動報告や予算獲得のために「何を指標に評価すべきか」と悩む方も多いでしょう。

まずは、広報活動において効果測定を行う意味から見ていきましょう。

広報で効果測定を行う意味

広報の目的は単なる露出の獲得ではなく、企業やブランドの価値を社会やステークホルダーに伝え、理解・共感を得ることです。

しかし、広報活動は即時的な成果が見えにくく、社内での評価も曖昧になりがちです。

効果測定を行うことで、以下のような利点があります。

・施策の方向性が正しいかを振り返り、改善につなげられる

・社内で広報の価値を示すことができ、予算や人員の確保につながる

・経営層や他部署との共通認識をつくる材料になる

つまり、効果測定は単なる結果報告ではなく、広報活動の戦略性を高めるために必要不可欠なプロセスなのです。

広報で効果測定が難しい理由

広報の効果測定が難しいと感じられるのには、いくつかの理由があります。

ここでは代表的な4つを解説します。

①アウトプットが予測できない

広報活動では、同じようなプレスリリースを出しても反響が大きく異なることがあります。

メディアの編集方針、社会情勢、タイミングといった要素に大きく左右されるため、事前に成果を見積もるのが困難です。

たとえば、画期的な製品発表でも、競合の大型ニュースと重なれば注目されにくくなります。このような不確実性は、効果測定を難しくしている要因のひとつです。

関連記事:【データ付き】プレスリリース配信のベストタイミング!曜日や時間をメディア・案件別に紹介

②露出先のメディアが多様化している

新聞・テレビ・Webメディアに加え、SNSやポッドキャスト、YouTubeなど情報が発信されるメディアは急増しています。それぞれの影響力やリーチを網羅的に把握するには多大な工数がかかります。

また、大手メディア以外による言及(UGCなど)も含めると、計測対象がさらに広がり、定量的な評価が一層複雑になります。

③結果が定性的なものがある

「好意的な記事が出た」「ブランドイメージが向上した」など、広報の成果には定性的な側面が多く含まれます。

これを数値化するためには、社内アンケートやブランドリフト調査などの工夫が必要ですが、即効性には乏しいことが多いです。

そのため、定量指標だけでなく定性指標をどう扱うかが測定の難しさとなっています。

④不確実性が高い

上述のように、広報活動は第三者(メディアや消費者など)を通じた情報発信が多く、企業側のコントロールが及びにくい領域です。

ゆえに、思わぬ角度から炎上や誤解が発生することもあり、効果測定だけでなくリスク管理も不可欠です。

よく使われる広報のKPI指標とは?

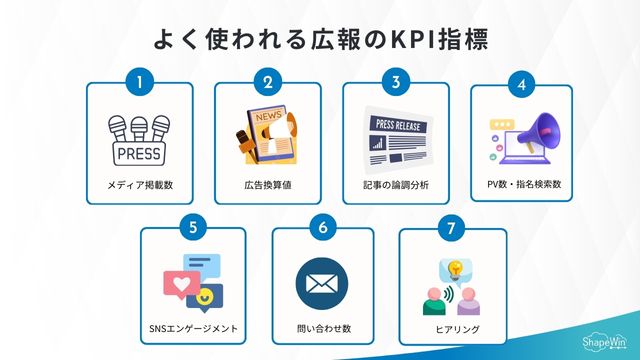

広報の効果を測るには、目的に応じたKPI(重要業績評価指標)を設定する必要があります。

以下は、広く活用されている主要な指標です。

メディア掲載数

メディア掲載数は、最も基本的なKPIです。

出稿数ではなく「掲載数」なので、実際に報道された成果を示せます。ただし、単純な数だけでなく、掲載メディアの影響力や読者属性も踏まえることが重要です。

広告換算値

広告換算値とは、記事掲載を広告に置き換えた場合の想定広告費を示します。

経営層への報告資料などではインパクトがありますが、実際の価値と乖離している場合もあるため、あくまで補助的な指標として扱うのがよいでしょう。

関連記事:【事例付き】プレスリリース配信後の効果を最大化させる5つのコツ

記事の論調分析

ポジティブ・ニュートラル・ネガティブといった論調(トーン)を分類し、企業イメージにどう影響したかを測る手法です。

クライシス対応やブランド価値の向上施策の効果測定に有効です。

関連記事:失敗しないための危機管理広報マスターガイド!危機管理の基本から応用までを解説

自社サイトのPV数・指名検索数

広報施策を通じて、Webサイトの訪問者が増えたかを測る指標です。

特に、社名・サービス名などの「指名検索数」は認知の広がりを定量的に把握するのに適しています。

SNSのリアクション

X(旧Twitter)やInstagramなどでの投稿への反応(いいね、シェア、コメントなど)を測定します。

拡散力のあるコンテンツかどうかを判断でき、SNSを通じたブランディングに活用できます。

関連記事:SNS運用レポートで見るべき指標と使えるツールを紹介

問い合わせ・資料請求の件数

広報活動の成果が直接的なアクションに結びついたかを示す指標です。

特にBtoBの企業では、資料請求やセミナー参加といった成果指標が、営業連携の指標として重要になります。

ヒアリング

営業現場やカスタマーサポートから得た「○○の記事見ました」といった声も立派な効果測定材料です。

定性的ですが、社内での共有・可視化を行えば、広報活動の存在意義を社内に浸透させる効果もあります。

広報の効果測定のポイント

KPIを決めるだけでは、効果的な測定にはなりません。

ここでは、測定設計を行う際に押さえるべき4つの視点を紹介します。

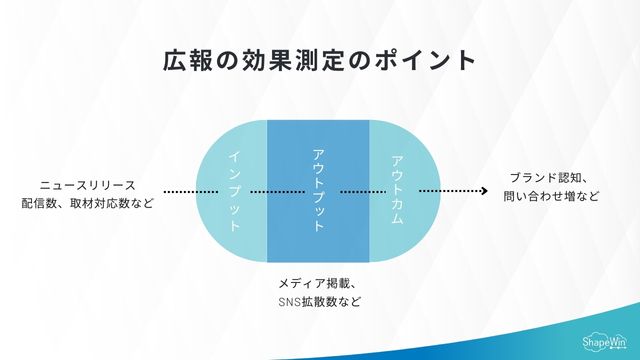

①測定内容を分類する

効果測定では「どの段階の成果を測るか」を分類すると整理しやすくなります。

・インプット:広報部門の活動内容(例:リリース配信数、取材対応件数)

・アウトプット:メディア掲載やSNS拡散などの成果

・アウトカム:顧客・市場への影響(ブランド認知、問い合わせ増など)

こうした段階ごとの成果を把握することで、どのフェーズに課題があるかが明確になります。

②再現性を意識する

一度うまくいった施策を継続的に再現するためには、何が要因だったのかを明確にすることが必要です。

「掲載されたのは●●のタイミングだった」「話題性があった」といった背景も合わせて記録・分析し、社内のナレッジとして蓄積しておくことが重要です。

③目的に応じて指標を見直す

新製品発表とコーポレートブランディングでは、目指す成果もKPIも異なります。

たとえば、ブランディング施策であれば、PV数や指名検索数のような中間指標が重視されます。

そのため、すべての施策に同じ指標を当てはめるのではなく、施策の目的から逆算して適切な指標を選定しましょう。

④SMARTの法則を使用する

効果的な目標設定には、「SMARTの法則」が有効です。

SMARTの法則とは、目標が以下の5つの要素を備えているかどうかを示すフレームワークです。

・S:Specific(具体的)

・M:Measurable(測定可能)

・A:Achievable(達成可能)

・R:Relevant(関連性がある)

・T:Time-bound(期限が明確)

よく使われるKPIを、SMARTの法則にあてはめてみましょう。

| 広告換算値 | リリース数 | メディア露出数 | 営業リード数 | |

|---|---|---|---|---|

| Specific(具体的) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| Measurable(測定可能) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| Achievable(達成可能) | △ | △ | △ | × |

| Relevant(関連性がある) | × | × | × | × |

| Time-bound(期限が明確) | × | × | × | × |

広報活動では、メディア掲載や露出など、自社でコントロールできない要素が多く含まれます。したがって、まずは自分たちでコントロールできる領域から目標設定を行うことが現実的です。

たとえば、1本のリリースごとに「掲載○本」といった短期的な目標を立てるのではなく、「3ヶ月でTier2以上の媒体に5件掲載される」といった中期的かつ具体的な目標を掲げることで、チーム内での合意形成がしやすくなります。

また、経営層から「この案件を日経に載せてくれ」といった依頼を受けることもあるかもしれません。その際には、要望をそのまま受け入れるのではなく、素材やタイミングの観点から実現可能性を丁寧にすり合わせることが重要です。

仮に無謀な要求だった場合も、単に断るのではなく、「現時点では難しいが、半年後の新製品発表と絡めれば露出を狙えます」といったように、建設的な代替案を提示することが、広報担当者としての信頼につながります。

広報の効果測定でよくある失敗

最後に、広報のKPI設定や評価の場面でありがちな失敗と、それを避けるための考え方を紹介します。

目的と指標が合っていない

よくあるのが、「企業認知を高めたい」という目標に対して、問い合わせ件数をKPIにしてしまうように、目的と指標が合っていないケースです。

これでは中長期の目的と短期的な評価軸が噛み合わず、成果が見えにくくなります。目的と指標の整合性は必ず確認しましょう。

数値だけを追い求める

数値化しやすい「掲載数」や「広告換算値」ばかりを追いかけてしまうと、施策の本質が見えなくなります。

特に、記事の質や論調、ブランドイメージへの影響といった定性的な成果もバランスよく評価することが大切です。

社内の認識がずれている

「半年に1回はTier1メディアに掲載」という目標が上層部から降りてきたとき、その達成可能性について広報側から正直に議論できる体制があるかが重要です。

達成が現実的でない場合は、その理由と代替案を示し、双方納得のいく目標にすり合わせましょう。

短期的な成果だけを追ってしまう

広報の価値は中長期的に現れることが多いため、3ヶ月単位などの短期成果だけで評価してしまうと、本来の意義が失われます。

KPI設定時には、1年・2年後の理想状態を見据えて、短期・中期・長期の目標を組み合わせることが重要です。

まとめ:効果測定が広報活動の成果に説得力を生む

広報活動における効果測定は、単にKPIを数値で追うだけではありません。施策の目的や戦略と一致した指標を選び、それに基づいた改善を繰り返していくことで、企業ブランドの価値はますます積み上がっていきます。

とはいえ、広報活動においては予測できない要素も多く、全てを社内リソースで対応するには限界があるでしょう。

また、広報の効果測定は、経営戦略やマーケティング戦略とも密接に関わっており、広報単独では完結しない場面が増えています。

SNS、SEO、広告、インフルエンサーとの連携など、横断的な施策を設計するには、戦略設計から運用までを一気通貫でサポートできるパートナーが必要です。

シェイプウィンでは、広報KPIの設計から実行支援、さらにはSNSやPR、SEOを含めた総合戦略まで、現場目線での支援を行っています。広報施策に手応えを感じたい方は、まずはお気軽にご相談ください。